主宰・広田淳一が今現在考えていることを、

語り下ろしで記事にしていく、インタビュー企画です。

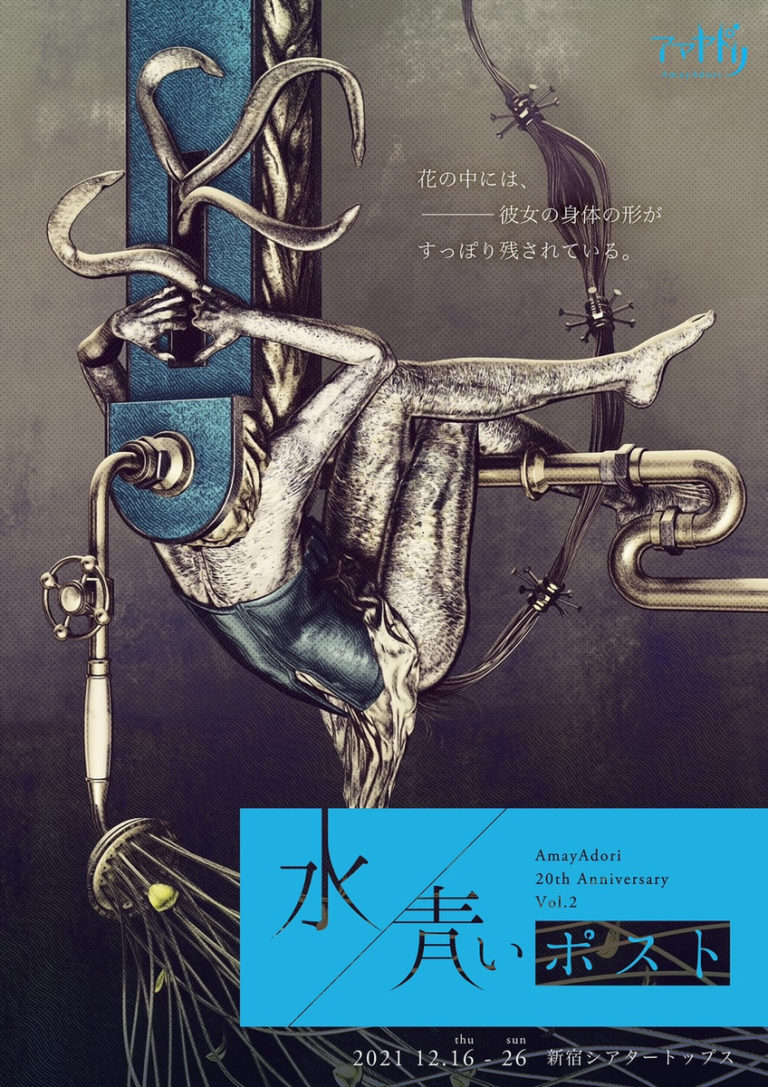

今回は『水』/『青いポスト』の二本立て公演について。

(※配役についてのネタバレを含みます)

リライトで面目を一新する『青いポスト』

─── 広田さんにインタビューする連続企画の、第九回目です。本日は2021年12月16日(木)〜12月26日(日)の新宿シアタートップスでの二本立て公演について、広田さんにお話をうかがっていきます。

まずは『青いポスト』からです。この作品は2017年に前回の『崩れる』とともにロングラン公演をした戯曲で、『崩れる』と同じく約四年ぶりの再演です。内容は、年に一度、投票によって「一番悪い人」を決めて追放するシステムがある街の話で、リアリズムというよりはファンタジーに寄った物語になっています。設定の土台にかなり印象的なアイディアが据えられている作品ですが、この奇妙な投票制度のある街、という設定はどこから着想されたのでしょうか? たしか2017年当時は稽古と並行して第48回衆議院議員選挙があったと記憶していますが……。

広田 実際その影響はあります。執筆中、ずっとテレビで選挙のニュースをやっていましたからね。あと、当時はまだAKB48の総選挙のようなイヴェントがまだまだ話題になる時期だったので、そこからの着想もあります。

─── なるほど。投票で悪人を一人選んで追放する、という設定は今風に言うと「キャンセル・カルチャー」みたいなものを連想させますが、とくにあからさまに政治的な風刺を含んでいる戯曲でもないですし、いろんな要素が入っている作品だと思います。

広田 「キャンセル・カルチャー」という言葉はもちろん当時の僕は知らなかったですけれど、それに関連して言えば、2017年当時、ネット上の誹謗中傷はすでに結構問題になっていたことではありましたね。僕にそれを直接批判する意図はなかったですが、生贄を見つけたらみんなで叩く、というような現象を、そういうことをする人の心はどこから来ているのだろう……という疑問を持って眺め、その興味が『青いポスト』にも反映されたところはあるのでしょう。

─── 投票で「悪人」を追放するという設定からは、以前の「悪と自由」の三部作〔『ぬれぎぬ』『非常の階段』『悪い冗談』〕からの連続性も感じさせます。

広田 それもあるでしょうが、初演のときは二本立てのもう一本の『崩れる』と同時に創作していたので、むしろ『崩れる』との連続性があると自分では感じます。『青いポスト』と『崩れる』の根っこは同じで、両作品がコインの裏表のようになっている。或るモティーフや心情を、極端にリアリズムに寄せて書いたら『崩れる』のようになるし、ファンタジーに置き換えたら『青いポスト』のようになるといった具合に。

─── その、二つの作品で共通する根っこのモティーフとは、一体何でしょうか。

広田 まあ一言で言うのは難しいですが……。それこそ「悪と自由」を描くという気持ちもあったと思いますが、あとは、──現代日本という社会、日本人という民族が持っている性格的傾向みたいなものに対して、僕が感じている居心地の悪さを託して書いていたんだなっていうのは思いますね。当時本当にその居心地の悪さというのを強く感じていて。

─── 性格的傾向?

広田 まず言うべきことをはっきり言わないし、議論にしても、先に降りてしまう人が多すぎて、議論を吹っ掛けた方が悪いみたいになりがちですね。僕に強く言われると「私はあなた(広田)ほど弁が立ちませんよ」という不服もあるとは思いますが。でも、他者と徹底的に話し合おうとするスタンスの人が、いない。本当にいない。その傾向は初演のときよりも今の方が増しているかもしれません。

─── なるほど。そのお考えが、悪人と直接対峙するんじゃなくて悪人を投票で間接的に排除するという『青いポスト』の設定に通じているのだな、というのは分かります。今回、『青いポスト』は相当リライトされるそうですが、今おっしゃったようなテーマ性を掘り下げるような方向のリライトになるのでしょうか?

広田 いや、テーマの部分、大枠の部分ではそんなに変わらないです。もっと細部の部分での書き換えや加筆をしていますね。初演のヴァージョンの戯曲では、いろいろな要素があるわりに、書き切れていない感があったので。単純に分かりづらいところがあったり、この登場人物がいる必然性、このシーンがある必然性が弱いと感じるところがあったりした。だから、今回は全体的に強度を上げる方向でのリライトをしています。リライト作業に着手した当初から、初演にはなかったシーンを書いていますから。

─── それだと、大枠は変わらないとおっしゃいましたが、大分質感が変わりそうですね。初演の戯曲でも十分強度のある作品だったと思いますが。

広田 初演のときは、気負いがあったんでしょうね。方法論的に新しいことをやらなければならないという強迫観念のようなものがあった。それで、戯曲上複数のシーンを細切れにして切り替えながら並行して進める、というようなことをやっていましたが、あんなふうに細切れにする必要はなかったなと今では省みます。なぜシーンを細切れにしたかというと、自分のなかでは意図は分かってるんです。もともと僕は舞台上で動きのあるお芝居を作りたい人なのですが、自分の劇作が段々会話劇の方に寄っていくようになってから、動きが少なくなったな、なかなか動けないなという不自由さを感じていた。そこで、会話劇でも動きのある舞台を作れないだろうか?と考えて、場面を細切れにして頻繁に転換したら動く会話劇になるだろう、という発想から初演の『青いポスト』はああなったんです。

でも、初演のあと、2017年12月にNTLiveのイヴォ・ヴァン・ホーヴェ演出の『ヘッダ・ガーブレル』を観たら、会話劇なのに、ものすごく動きがダイナミックなんで驚いたんですよね。古典で、しかもイプセンなんて台詞も長いのに、めちゃめちゃ動いていたからショックを受けた。舞台装置もシンプルでしたし。あれを観て、会話劇でも動けるんだとずいぶん意識が変わりました。シーンを細切れにする必要なんて全然なかったじゃないか、と。だから今回のリライトする再演版『青いポスト』では、シーンを細切れになんてほとんどしないつもりです。

─── そうなんですか? だとすると、構成自体を変えるということですから、かなり大胆なリライトになりそうです。半ば新作を執筆するのに近い労力かもしれません。

広田 とはいえ、さっき言ったように大枠は変わらないです。双子〔相葉るか・相葉りこ〕のどちらかが投票で選ばれる、みたいな物語の軸は。ただ、今回はあの二人の人物像についてももう少し書き加えて筋道を付けようとは思っています。四年前と比べて二人とも大人になりましたしね。

─── 双子の話が出たのでお訊きしますが、初演と今回とでの、キャストの変化ということはどのように捉えていらっしゃいますか。相葉るかさん・相葉りこさんはそのまま同じ役をやることになると思いますが、初演でミズキ(リライト版ではリオ)という役をやっていた小角まやさんは、今回はいませんね。

広田 初演に出ていた方は、みんなそれぞれ成熟しましたね。人生上の大きな経験をした方もいるし。そういった変化は明確にあるということと、あと、〔小角〕まやちゃんがいないのは実際大きい。加えて初演でエリカという役だった古澤美樹さん。ミズキ、エリカという姉妹の役はこの二人のパーソナリティに引っ張られて書いた役だったので、そこがどうなるのかという未知数の要素があるわけですが……でも、意外と分からないもんですね。古澤さんのエリカという役を誰にやってもらおうかと、頭のなかで散々考えて、稽古場でもいろいろ試したのですが、当初考えていたのとは全然別の人にやってもらうことになりました。村山恵美さんに。彼女にこの役がハマるというのはまったく予想していなかったです。

─── ミズキ(リオ)役も想定外だったりしましたか?

広田 いや、ミズキ(リオ)は最初からの考えどおり、榊〔菜津美〕さんにやってもらいます。小角さんと榊さんというのは全然タイプは違うのだけれど、一周回って似たようなところがあったりするので。榊さんもまた、四年前と比べて、単に年齢的なことだけでなく大人になりましたね。

─── 今回の戯曲の細部のリライトというのは、おそらく役者の方々の成熟も踏まえてなされることになるのかな、と推測します。

広田 少女性に託していた部分をもう少し大人の話にするところはあるでしょうね。とまれ、自分でも再演でこれだけ書き換えるのは珍しいっていうぐらい、リライトしています。それで苦戦はしているのですが、自分としては、四年前と比べると、今のアマヤドリはカンパニーとして良い状態になっているんじゃないかなと思うんですね。劇団員の結婚なども肯定的に捉えています。単純に視野が広がって、いろいろ客観的に見られるようになって、劇団との距離も測りやすくなるだろうと思う。これは僕自身についてもそうですね。当時と比べて、自分と劇団という団体との距離感に余裕が出てきた気がする。だから、12月の公演は劇団員も、新人さんも、客演さんも最終的にみんな機能して良い舞台になるんじゃないかな、という予感はしています。

ようやく演出が戯曲に追いついた『水』

─── 次に『水』の話をうかがっていきます。『水』は2006年に初演、その後2010年、2014年に再演され、今回が四度目の上演になります。アマヤドリ/ひょっとこ乱舞の代表作と言っていい作品だと思いますし、一般に言われるアマヤドリらしさが凝縮された作品であると同時に、近年のアマヤドリの作品との毛色のちがいも感じさせます。

広田 単純に言えば、ボリス・ヴィアンの『うたかたの日々』を翻案した作品で、構想もそこから来ているわけですが、全然別物にはなってしまっているので、毎回迷うんですよね。宣伝にボリス・ヴィアンの名前を使っていいものだろうかと(笑)

─── 一日不幸を早く告げる主人公の仕事とか、ヒロインの病気とか、原作では哲学者であるお笑い芸人とか、それがもう一つのカップルの不和の原因になっている点とか、変な医者とか……ストーリーラインの重要な部分で『うたかたの日々』を踏襲してはいますが、全体的な印象は、別物ですね。とくに結末を先に明かしてカットバックするという構成は広田さん戯曲に特有のものだと思います。

広田 それは『水』だけではなくて、僕の他の戯曲も含めてのこと?

─── ええ。例えば、『非常の階段』という戯曲では、主人公のナイトが自殺したあとの時間軸の場面が最初からメタ的に挿入されます。『うれしい悲鳴』でも主人公のマキノとヒロインのミミに何があったかが語られる前に欠席結婚式のシーンがはじまる。『月の剥がれる』でも、劇中で起こる大きな出来事がすでに歴史になってそれを学んでいる未来の学生のシーンが、メタ的に挿入される。事後の時点を出して、そこから過去にカットバックするというスタイルは、広田さんの戯曲でよく見るものだと思いますよ。

広田 それは結構無意識の癖でやっていると思う。好きでやっているというのもあるんでしょうけど。でも、それに付け加えて言うと、『水』の構成は、照れがあってそうしたところもあります。

─── 照れ?

広田 初演をやったのはちょうど『世界の中心で、愛をさけぶ』みたいな小説が流行っていた頃ですが、そのままそれに乗っかって、女の子が病気になって死んじゃう悲恋物語なんて書いていいものかどうか?という自問が自分にあったんですよ。

─── (笑)

広田 この子病気になっちゃいました、びっくりしたでしょう、悲しいでしょう、みたいな体で物語るのが恥ずかしかったんですよね。だから或る意味、オチが分かっている古典落語みたいに、観客が結末は分かっている上でそこに進んでいくという構図にしたんだと思います。そうそう、『水』は自分が人生で一番落語を聞いていた時期に書いた作品でしたね。

─── 構成上はポリス・ヴィアンより落語を踏襲したと言われた方が、納得感はあります。また、物語内容上でも、ポリス・ヴィアンの原作にはないヒロインの母親の存在が、『水』では際立っています。原作は恋愛物語が中心ですが、『水』はそれだけではない。

広田 『水』については──これは稽古場でも役者に話していることなんですが──初演時、戯曲を書いていたとき、「水」というキーワードからいろいろ繋がっていくイメージがあったんですよ。まず、当時僕は柄谷行人〔※文芸批評家。著書に『意味という病』『探究』『トランスクリティーク』等〕とかを読んでいて、「言葉」とは何か、言葉の意味が伝わるとはどういうことか、意味が分かる/意味が分からないとは何なのか、といった問題をよく考えていた。僕たちは、自分が言葉を話すとき、その意味ははっきりしていて、自分が言葉を所有し自在に操っているような気になるけれど、実際には意味が他者に伝わらないこともあるし、一から十まで言葉を把握できているわけではない。日記のようなプライヴェートな言葉を紡いでいるときでさえ、です。日記はすごく私的なものだと思うかもしれないけれど、言語というものが、そもそも他者との交流のなかにしか存在しえないので、その意味ではすべてが借り物だとも言える。言葉はどこまでいっても他者のものでしかない。そして、このことは、「水」についても比喩的に同じことが言えるなと思ったんです。劇中「人間の70パーセントは水です」みたいな科白が出てきますが、生存にとって最も必要なものでありながら完全に自分のものにはならない水、最も私的なものでありながら世界中にありふれている水というイメージが、無意識に「言葉」のイメージと繋がった。

─── 面白いですね。『水』にはところどころシュールな言葉遊びが出てきますが、それは単なる原作のオマージュではなく、言葉の意味を弄ぶことで、水のような言葉の物質性を感じさせようとしているとも取れる。

広田 さらに「水」が一時的なものであること、「水」の流動性ということから、それは輪廻のイメージにも繋がっていって、水と「人の生き死」のイメージが当時の僕のなかでは接近していました。水面、というのを生死の境みたいに捉えていたんですよね。水面に落ちる、水面を水中から見上げる、というモティーフが作中くり返し出てきますが、雲から雨の雫が落ちてきたときが誕生で、雫が空中にいるあいだが生きているというイメージで、雫が水面に入って海に戻るのが死で、それがまた蒸発して雲になって……という水の循環と人の生き死ということを重ね合わせて当時の僕は考えていて。そういう点で、イランイランとシトラの母娘関係に僕と僕の母親との関係が無意識に投影されていたりもするのでしょう。

─── ところで、劇団公式サイトで公開されている戯曲『水』の紹介文には、「とにかくしんどい戯曲」と書いてあるのですが、これはどういう意味合いなのでしょうか。

広田 『水』は、何度も自分で演出しているわりには、上手くいったという手応えがあまりないんですよ。単純に、自分が演出家としてこの戯曲に追いついていなくて、どう演出したらいいか分かっていなかった。もっと言えば、演技指導者として、あの戯曲の言葉を俳優にどう演じさせたらいいのかよく分かっていなかった。初演のときは、役者さんたちが戯曲を独自に読み込んでやってくれたことが噛み合って、上手くいったような感じがあったんですが、それは、僕が分かっていてやったことではなく、演出家として再現できるものではなかったわけです。

─── 今はもっと分かっていることがあるということですか。

広田 そうですね。ちなみに、『水』の再々演のときはイプセンの『海の夫人』との二本立てでしたが、そっちもどう演出したらいいか分からず、迷いながらやっていた。リアリズムをやろうかなと思いながら、リアリズムじゃない何かをやっている中途半端な時期で、その迷いが『水』の方でも出てしまっていた。でも今は、リアリズムのなかでどう飛躍するかという考え方をすることができる。それはやはり、2017年にイヴォ・ヴァン・ホーヴェのイプセンに触れた経験が大きかったのでしょう。また、今年『生きてる風』をやった経験も大きかった。あれでデカい声を出せばいいってもんじゃない、テンポの速い芝居をすればいいわけじゃないということに気づけましたから。それともう一つ、俳優に接するとき、「配置」という概念を手に入れたことも大きい。これは演技ジムをやったことの思わぬ副産物かな。

─── 以前のインタヴューでも話題になった、「言葉の配置」ですね(広田淳一のツイートの「配置」による検索結果→https://bit.ly/3lAGzi5)。

広田 2019年頃ですが、「言葉の配置」という発想によって、それまで考えていたさまざまな演技論が余すことなく繋がった感覚がありました。今回の稽古場でも「言葉の配置」の話はしています。俳優にとってかなり重要なことのはずなんだけれど、あまり教わる機会がないのか、「言葉の配置」といった発想で捉えることが少ないのか、なかなか難しいんですね。逆に言うと、演技指導者としては、新人さんや若手の人に何をしてもらえばいいのか、かなり明確になった。今回、ヒロインのシトラ役をやってもらう一之瀬花音さんも、「配置」ということを意識してもらったら、彼女のなかでも何かヒントを得たところがあったみたいです。そうそう、なんといってもシトラ役は難しいんですよね。もう一人のヒロインである菖蒲(あやめ)は、割と多くの女優さんがハマると感じるんですが、シトラ役は難しい。戯曲のなかでシトラについての説明が少ないわりに、一貫して主人公のヒソップを惹きつけるような不思議な魅力を帯びていなければならない役ですからね。だから新人ではない(『青いポスト』に出演予定の)劇団員にシトラを振る案もあって、今回シトラを花音さんにやってもらうのは一つの賭けだったのですが、この賭けには勝ったんじゃないかなという気がしています。

─── ここまでのお話を総合すると、『水』は原作の『うたかたの日々』と同様非リアリズムの作品ですが、過去の上演とはちがい、今回はそれをリアリズム演技に寄せて演出することになるのでしょうか?

広田 なんというか、戯曲として情報過多になりがちなので、引き算しなきゃいけないことが多々あるんだろうなとは思っていますね。大声を出さなくていい、みたいなことは稽古場でよく言っています。もっとゆっくりでいい、とか。

─── その引き算した部分を、イヴォ・ヴァン・ホーヴェ的なリアリズムで埋めていくということでしょうか。

広田 そこまで言うと畏れ多いですが、理想はそうです。とまれ、新人さんや若手の多い座組ではありますが、みなさん生き生きと頑張ってくれています。『青いポスト』と並行して創作しているので僕が稽古場に行けないことも多いのですが、そのときに、俳優たちだけで動きを決めてくれたり、自主的に通し稽古をやったりもして。まあ、実際どうなるかは分かりませんが、今回の『水』は上手くいきそうだなという手応えを感じていますね。

─── ここ数年で広田さんが演出家として得たものが、四演目の『水』でどう結実するか、刮目したいと思います。

(聞き手・稲富裕介)